Kfz-Batterien

1. Allgemeine Informationen

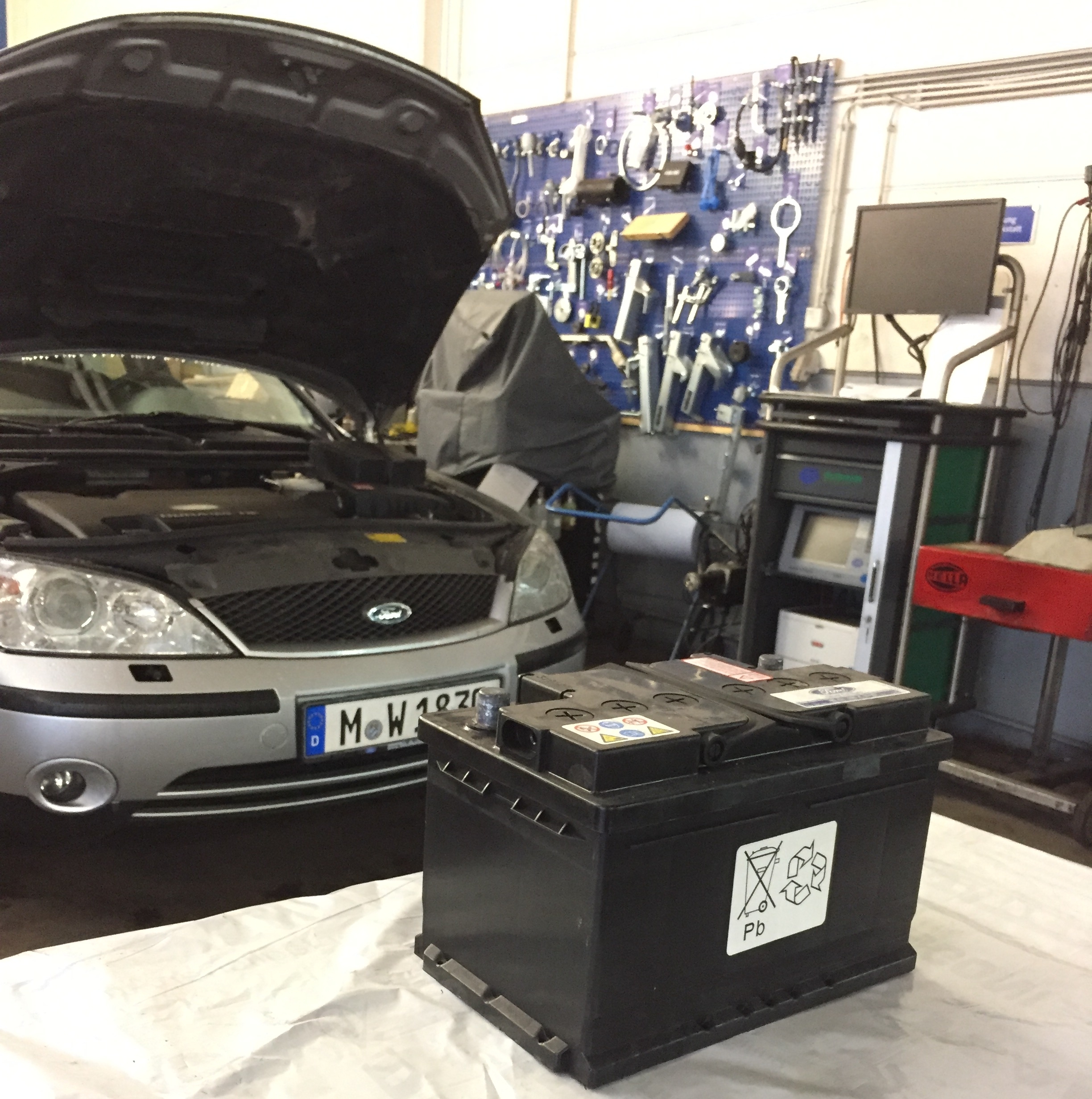

Üblicherweise werden Blei-Säure-Batterien als Starterbatterien bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor eingesetzt. Die meisten Gabelstapler mit Elektroantrieb und Elektro-Hubwagen sind ebenfalls mit Blei-Säure-Batterien zur Versorgung des Elektromotors ausgestattet. Lithium-Ionen-Akkus, wie wir sie auch aus der Anwendung in elektronischen Geräten wie z. B. Laptops, Kameras, Mobiltelefonen kennen, sind heute in der Regel nur in Kfz mit Elektro- oder Hybridantrieb eingebaut.

Blei-Säure-Batterien

Der Aufbau der Batterie ist sehr einfach: die Elektroden-Platten bestehen aus Blei, dazwischen befindet sich verdünnte Schwefelsäure als Elektrolyt. Heute wird in den meisten Blei-Säure-Batterien keine flüssige Säure, sondern ein Gel verwendet.

Die typische Anwendung dieses Batterietyps als Starterbatterie entspricht den Anforderungen für ein Kfz mit Verbrennungsmotor, welches zum Starten einen sehr hohen Anlass-Strom von einigen hundert Ampere benötigt und danach sofort wieder durch den Motorbetrieb aufgeladen wird. Diese Batterien sind in der Lage bei hohen und tiefen Umgebungstemperaturen kurzzeitig einen sehr hohen Strom zu liefern und über einen ausreichenden Zeitraum die elektrische Energie zu speichern. Außerdem lassen sie sich immer wieder aufladen

Lithium-Ionen-Akkus

Die Verwendung von Lithium-Ionen-Akkus ist heute selbstverständlich. Durch die Vielzahl der elektronischen Geräte sind diese Batterien in jedem Unternehmen und jedem Privathaushalt zu finden. Doch ist die Verwendung auch risikobehaftet und nicht völlig harmlos wie es den Anschein hat. Bei Arbeiten an Elektro- und Hybridfahrzeugen ist aufgrund der deutlich höheren Spannung der Lithium-Ionen-Batterien (400 oder 1000 Volt) deshalb eine spezielle Ausbildung erforderlich.

2. Gefährdungen durch Blei-Säure-Batterien

- Gefahr von Rückenproblemen und Gesundheitsschäden aufgrund des hohen Gewichts einer Autobatterie beim Heben und Tragen zum Ein- und Ausbau.

- Explosionsgefahr beim Laden.

Beim Laden entsteht Wasserstoff, der in Luft ab einer Konzentration von 4 % eine explosionsfähige Atmosphäre bildet. Wasserstoff ist nicht sichtbar und geruchlos, so dass er nicht wahrgenommen werden kann.

Ein besonders hohes Risiko einer Explosion mit entsprechendem Schadensausmaß besteht daher beim Laden von Batterien in kleinen und ungelüfteten Räumen, wie z. B. in einem kleinen Abstellraum ohne Lüftung.

Werden nur gelegentlich einzelne Batterien in einer großen Werkstatthalle geladen, so reicht die natürliche Lüftung zurVermeidung einer explosionsfähigen Atmosphäre üblicherweise aus.

Es ist kritisch, wenn zur Beendigung des Ladevorgangs zuerst die Polklemmen abgenommen werden und danach das Ladegerätausgesteckt wird. Dadurch können Funken in unmittelbarer Nähe entstehen, was ebenfalls zu einer Explosion führen kann.

- Explosionsgefahr beim “Überladen”

Falls nach dem vollständigen Aufladen einer Batterie der Ladevorgang nicht beendet wird oder beim Laden ein zu hoher Strom über das Ladegerät in die Batterie fließt, beginnt die Batterie heftig zu gasen, und die Batteriesäure blubbert. Dabei entsteht Knallgas durch Wasserstoff- und Sauerstoff-Freisetzung. In dieser Situation steigt das Explosionsrisiko, je länger der Vorgang dauert.

Bei der Benutzung moderner elektronischer Ladegeräte wird bei Vollladung die Ladespannung automatisch reduziert, so dassnur eine sehr kleine Menge an Knallgas freigesetzt wird. Bei älteren Ladegeräten kann es durchaus zu einer “Überladung”kommen.

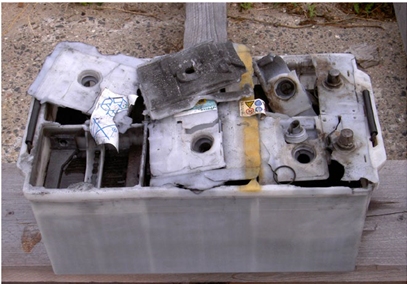

- Brand- und Explosiongefahr durch Kurzschluss der Batterie

Kommt es zum Kurzschluss einer Batterie, fließt ein sehr hoher Strom. Dünnere metallische Gegenstände beginnen dadurch sofort zu glühen und zu brennen. Bei dickeren Gegenständen aus Metall (z. B. Schraubenschlüssel) fließt ein so hoher Strom, dass dabei die Batteriesäure heftig schäumt. Große Mengen an Knallgas werden schlagartig freigesetzt. Die Batterie platzt (explodiert) in der Regel und Batteriesäure spritzt herum. Falls andere Zündquellen vorhanden sind, können sich dann weitere Explosionen und Brände ereignen.

Besonders kritische Situationen, die zu einem Kurzschluss führen können:- Unsachgemäßes Abklemmen der Batterie (vor dem Ausbau oder bei elektrische Arbeiten am Fahrzeug), z. B. zuerst den Pluspol abklemmen.

- Abstellen ausgebauter Batterien ohne Polschutzkappen. Auch bei vermeintlich entladenen Batterien kann es zum Kurzschluss kommen.

- Das unsachgemäße Fremdstarten von Fahrzeugen mit einer anderen Batterie. Die Gefahr liegt in der falschen Vorgehensweise beim An- und Abklemmen der Starthilfekabel.

- Gefahr von Haut- und Augenschäden durch Verätzungen durch Batteriesäure, die z. B. beim Nachfüllen mit destilliertem Wasser oder bei mechanischen Beschädigungen herausausspritzen kann. .

3. Schutzmaßnahmen

-

Zur Vermeidung von Rückenbeschwerden möglichst häufig Transportmittel und Hebehilfen einsetzen. Lagerung und Bereitstellung von Batterien am besten in Hüfthöhe in Regalen, nicht am Boden.

-

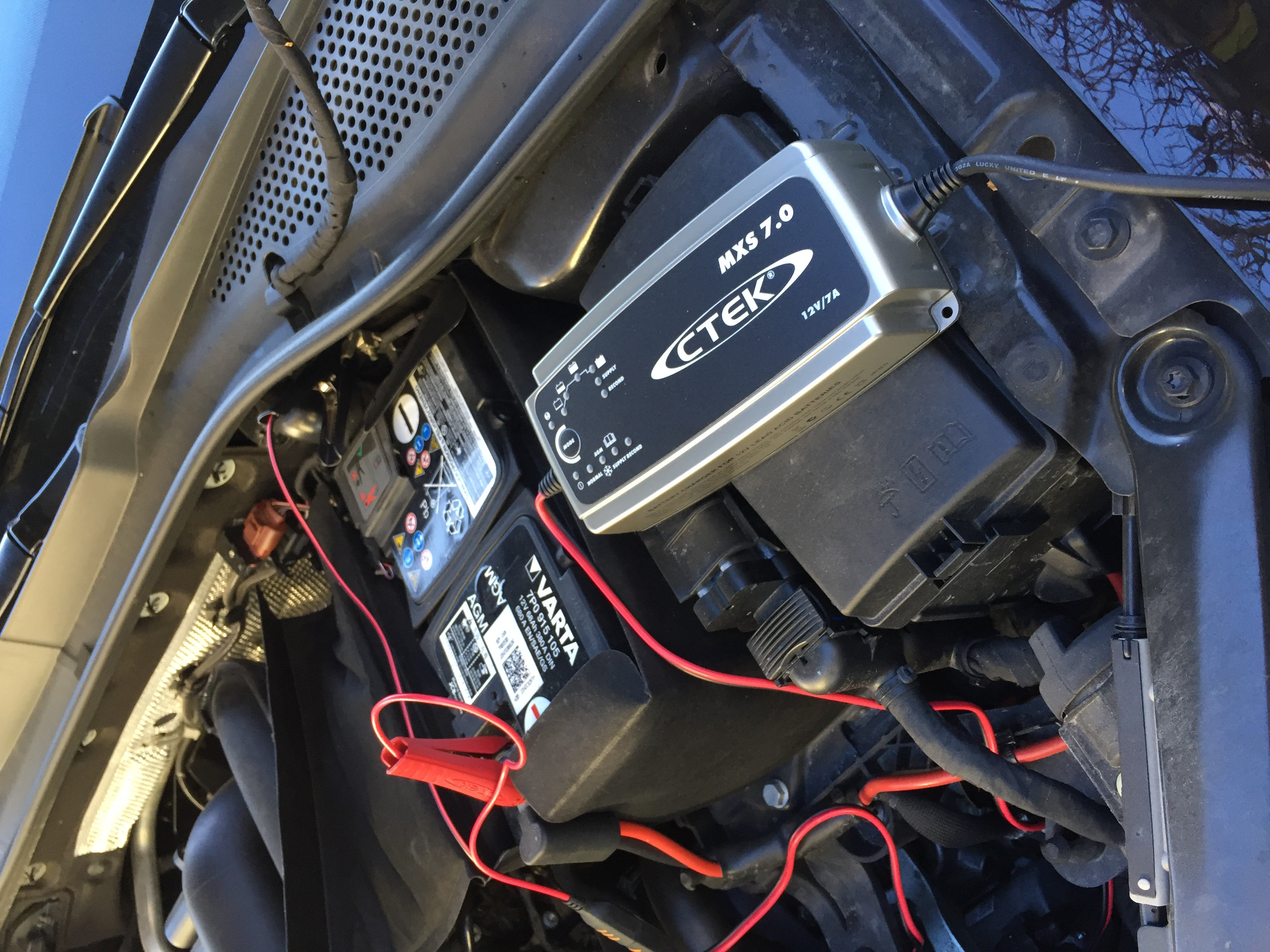

Zur Vermeidung von Explosionsgefahr ist ausreichende Belüftung notwendig. Dabei ist, wie oben dargestellt, eine große Werkstatthalle mit natürlicher Lüftung ausreichend. Bei Verwendung moderner elektronischer Ladegeräte wird beim Laden weniger Wasserstoff freigesetzt.

Beim Beenden des Ladevorgangs ist es zur Vermeidung von Funkenbildung in der Nähe der Batterie wichtig, dass zuerst der Netzstecker des Ladegerätes gezogen wird und danach die Polklemmen der Ladekabel abgenommen werden.

Die Vermeidung eines erhöhten Explosionsrisikos beim “Überladen” kann durch den Einsatz elektronisch geregelter Ladegeräte erfolgen. Dadurch ist das Überladen technisch ausgeschlossen. -

Zur Vermeidung eines Kurzschlusses einer KFZ-Batterie ist es notwendig, die Beschäftigten zu informieren und zu sensibilisieren, da die Sicherheit hier ausschließlich vom Verhalten der Personen bestimmt wird. In der Unterweisung müssen das besonders hohe Risiko aufgezeigt und die notwendigen Schutzmaßnahmen verdeutlicht werden.

![Fremdstarten einer Batterie]](/zeitarbeit-fb/Images/infos-pet/174_bat_6.jpg)

-

Zur Vermeidung von Verätzungen beim Befüllen ist es unabdingbar, einen passenden Befüllschlauch mit säurefester Pumpe oder eine Kippvorrichtung beim Abfüllen der Batteriesäure aus einem größeren Kanister zu verwenden und Persönliche Schutzausrüstung (PSA) zu tragen.

Folgende PSA ist notwendig:- Schutzhandschuhe gegen Säureeinwirkung durch Schwefelsäure

- mindestens Korbschutzbrille, besser zusätzlich Gesichtsschutz

- säurebeständige Schürze

Die PSA muss auch beim Befüllen kleiner Batterien (Motorrad oder Kleinwagen) oder beim Abfüllen in kleine Gebinde immer benutzt werden. Es empfiehlt sich zumindest die Schutzbrille auch beim Heben, Tragen und Transportieren einer Batterie zu tragen.

Zusätzlich muss…

- jedes Gebinde (Gefäß, Flasche, Kanister) aus Kunststoff oder Edelstahl bestehen und mit der Aufschrift Batteriesäure (oder Schwefelsäure 37%), Gefahrstoffsymbolen sowie Gefahren- und Sicherheitshinweisen gekennzeichnet sein.

- der/die Beschäftigte vor dem Umgang mit der Säure anhand der Betriebsanweisung unterwiesen werden.